Un chronogramme hébraïque est composé d’une phrase, d’un verset ou d’une paraphrase biblique dont la valeur des lettres, une fois additionnée, indique une date. Cet usage, attesté dans les manuscrits hébreux dès le Moyen-Age, connaît un certain succès avec le développement du livre imprimé (surtout chez les éditeurs allemands) ainsi que dans la poésie néo-hébraïque[1]. Comment lire un chronogramme de ce genre ?

Prenons pour exemple la traduction du Coran d’Hermann Reckendorf qui contient la ligne suivante : [2]פה ק״ק ליפסיא ע״ר״ח סיון לשנת ׃ איש אמו ואביו ת״י״ר״א״ו לפ״ק. Ce chronogramme clôture une dédicace composée par le traducteur à la mémoire de son père rabbin.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour le déchiffrer.

1/Conformément à l’usage rabbinique, Reckendorf utilise des abréviations:

ק״ק = קהילה קדישא (« sainte assemblée »)

ע״ר״ח = ערב ראש חודש (« veille du début du mois »)

2/Il renvoie ensuite à Lv 19,3, אִ֣ישׁ אִמֹּ֤ו וְאָבִיו֙ תִּירָ֔אוּ, verset de circonstance qui fait allusion à la piété filiale.

3/Chacune des lettres de l’alphabet hébraïque possède une valeur numérique. Celle de ת״י״ר״א״ו équivaut à 617 (=400 +10+200+1+6).

4/Enfin, le millénaire n’étant pas indiqué, il est fait usage de l’abréviation de לפרט קטן (« selon l’ère mineure »), date la création du monde du calendrier juif correspondant à 3760 avant l’ère commune.

Le chronogramme en question signifie donc : « Ici, (en) la sainte communauté de Leipzig, la veille du nouveau mois (= néoménie) de Sivan, en l’an 617 (« Que chacun honore sa mère et son père ») selon l’ère mineure ».

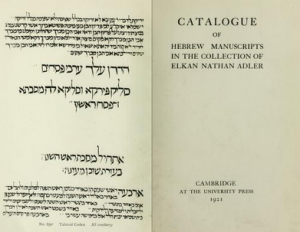

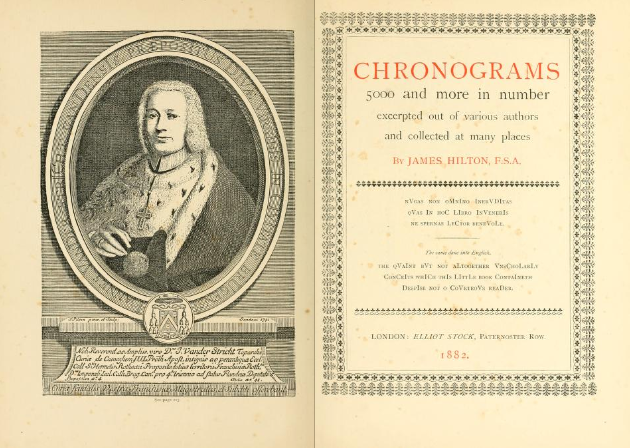

Pour en savoir plus sur les chronogrammes hébreux, consulter Hilton J., Chronograms, 5000 and more in number excerpted out of various authors and collected at many places, 1882, Londres, p. 542-545.

[1] GINZBERG L., « Chronograms », dans JE, vol. 4, p. 63-64.

[2] RECKENDORF H., Der Korân aus dem Arabische ins Hebräischen übersetz und erlaütert von Herrmann Reckendorf , Leipzig, 1857, p. ix.

Dans le cadre de mes recherches à l’Institut d’études orientales de Louvain, je m’intéresse à la circulation de textes sacrés en hébreu et en berbère dans les milieux juifs, chrétiens et musulmans sur le territoire marocain.

Dans le cadre de mes recherches à l’Institut d’études orientales de Louvain, je m’intéresse à la circulation de textes sacrés en hébreu et en berbère dans les milieux juifs, chrétiens et musulmans sur le territoire marocain.